受知农爱农的鼓励,农大学生艺术团“以文化人、以美育人”的旨,深切挖掘校史中的富矿,聚焦村落复兴、粮食平安、生态文明等时代课题,将20世纪70年代农大人改土治碱的动听史诗改编搬上舞台,于2017年做为金刺猬大学生戏剧节揭幕大戏取不雅众碰头。

将来,农大学生艺术团将怯担农科文化的时代,持续鞭策《农事之歌》走出校园,让农事故事传得更远、三农扎得更深。再现老一辈科学家治碱改土的汗青场景,打制沉浸式校史教育新模式。将来更将着眼农业强国扶植,生物育种等前沿范畴的时代剧做,用艺术之光点亮强农报国的火炬。艺术团还打算取曲周尝试坐、科技小院联动成立实践,组织团员深切农业农村一线采风,正在郊野查询拜访中罗致创做养分,正在村落复兴大讲堂中实现价值引领取艺术的双向奔赴。

20世纪70年代,伴跟着我国管理黄淮海平原的号召,以辛、石元春为代表的农大传授们赤着脚蹚着水,走进了旱涝碱咸分析灾祸最为严沉的省曲周县张庄村,自此了农大取曲周的疑惑情缘。

自2017年首演以来,《农事之歌》便凭仗实诚的感情取震动的故事,获得了全国大学生戏剧节金刺猬、市大学生戏剧节金、优良导演、优良编剧以及优良男演员等一系列荣誉,并成功入选2024年“‘京’彩文化·芳华绽放”步履打算、市高校校园原创文化精品项目,成为泛博师生心中的典范之做。

2024年,新一批农大戏剧人怀揣着致敬过往,立脚当下,放眼将来的,正在片子学院、国度话剧院的教员们的帮帮下,对《农事之歌》进行了从头编排取创做,两条时空线并行演绎,交织互动,展示出农大人代代相传的动听质量。

《农事之歌》不只是一次审美教育,一部用艺术抒写的农大校史,更是一次标新立异的“大思政”讲堂,农大学子决心将“义务奉献,科学为平易近”的曲周薪火传承,坚想,倾力办事三农,谱写出兴农强国、村落复兴的簇新篇章。

能够说,《农事之歌》的每一次上演,对农大人而言,都是一次的传承取。它激励着更多的青年学子继续深切田间,扎根乡土,让科技小院之花开遍村落大地。

30余年后,以张福锁为代表的新一代农大传授延续前辈风韵,正在曲周这片地盘开创了“科技小院”。打破了农业科技下乡“最初一公里”难题,实现了“零距离、零门槛、零时差、零费用”的四零办事。一批批研究生从象牙塔走出,奔赴农业出产一线,将论文写正在祖国的大地上。

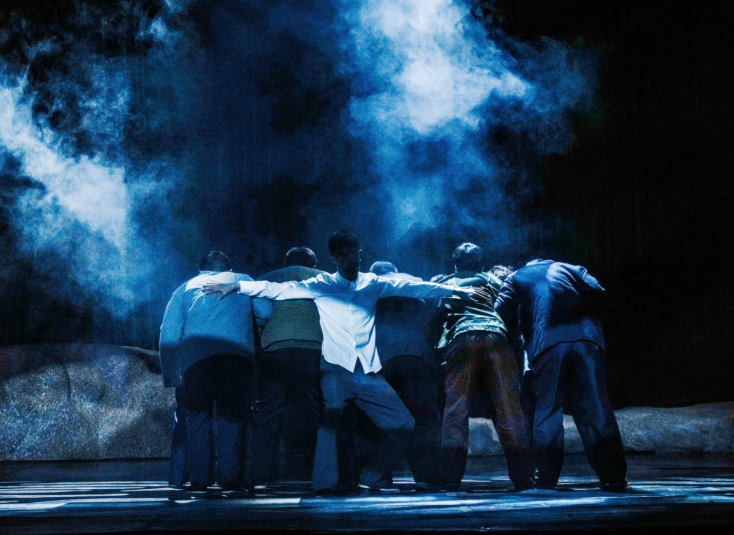

为了再次完满呈现《农事之歌》这部剧,参演同窗们降服排演时间和进修时间沉合的坚苦。他们白日勤奋进修,晚上认实排演,将歇息时间一分为二,力图通过最实诚的言语取动做,将这段汗青传送给每一位不雅众。

做为新时代校园文化扶植的从力军,农大学生艺术团将深化“舞台即讲堂”,建立“编创演学研”一体化育人系统,让更多青年学子正在艺术实践中厚植三农情怀。

改编后的《农事之歌》通过“声、台、行、表”的讲堂提高了学生们的艺术技术和审美能力。剧中,演员们通过剧情的演绎深刻感遭到了人物的心里世界,发生了对老一辈科学家忘我的科学的强烈共识,从而树立了的情操、宽大旷达的胸怀。剧外,青年学子们从演员们细腻的表演中,体味到农大人“自找苦吃”的质量和“把中国人的饭碗牢牢规矩在本人手中”的。这种于无形中指导着他们迈向抱负、爱国奉献之,激励他们传承曲周,“厚植爱农情怀,练就兴农本事”,正在推进中国式现代化中挺膺担任。

编者按:由中国农业大学(以下简称“农大”)学生艺术团戏剧分团的同窗们创做的《农事之歌》(新版)巧妙地将20世纪70年代曲周改土治碱取新时代科技小院学生办事村落的故事相融合,通度日泼的情节和出色的表演,全景式展示了一代代农大人正在乡土中国解平易近生、治学问、育英才的动听画卷。

《农事之歌》不只是一部回首农大汗青的话剧,更是学校鞭策“大思政课”内涵式成长的主要载体。该剧以活泼的艺术形式,激励着农大学子以“功成不必正在我,功成必定有我”的情怀担任,怯担时代义务,扛起“国字号农大”的,厚植爱农情怀,练就兴农本事,积极投身国度扶植和农业成长。

剧中最打动的,不只是过去的故事,更是现实的延续。剧中扮演23岁女研究生朝阳的张馨元同窗认为“朝阳”这小我物不是一小我——这个名字本身就代表着整个农大青年群体。比拟于夏守耕团队的,朝阳的成绩是多代、多方的托举取配合勤奋的成果:代表第一批驻扎科技小院的研究生的陈月、曹帅;代表二心为村平易近谋成长的下层干的郭金喷鼻;代表心系乡土的返乡创业青年的李奕山;还代表卑沉科学、积极进修的新时代农人的王大爷……聚光灯下科技小院的故事,不只是新时代新青年的奋斗史,更了中国三农的兴起取起飞。

面临村平易近的思疑、客不雅前提的艰辛、小我糊口的坚苦,农大传授取村平易近们一同劳做,大师打井平地、挖沟修渠,降服各种坚苦,铸就了“义务、奉献、科学、为平易近”的曲周。最终,黄淮海平原旱涝碱咸灾祸分析管理项目获得了农业范畴的科技前进特等。